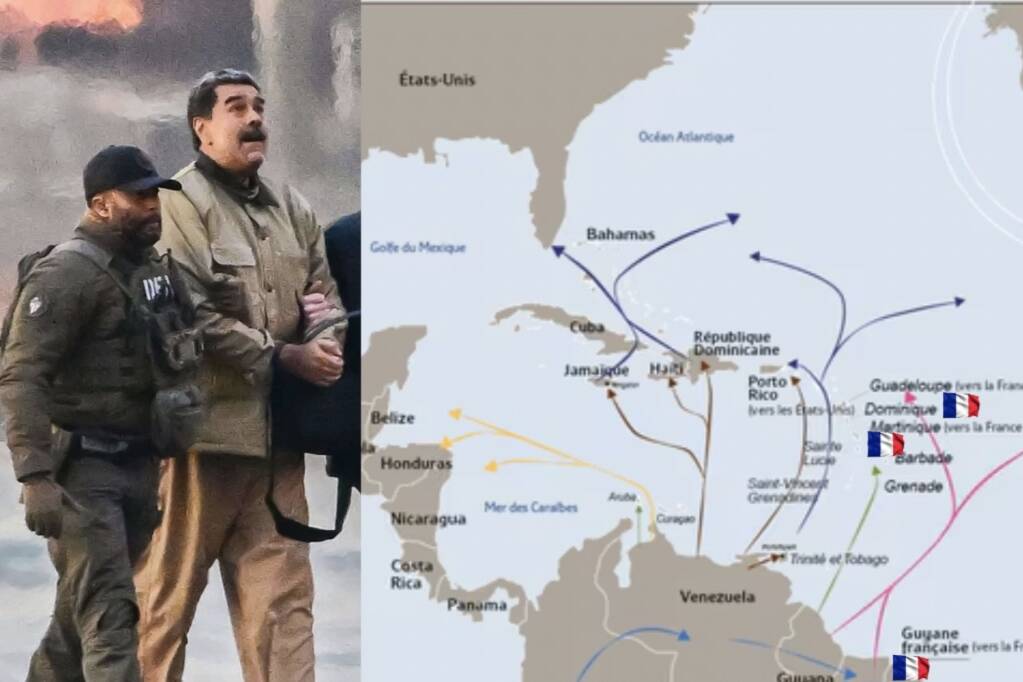

Depuis le mois de mars, les côtes exposées de Guadeloupe sont à nouveau envahies par les sargasses. Ces algues brunes, déjà connues pour leur odeur pestilentielle et leurs effets nocifs sur la santé, se décomposent en dégageant de l’ammoniac et de l’hydrogène sulfuré, provoquant maux de tête, troubles respiratoires et nausées. Faute de filière de valorisation, elles sont stockées tant bien que mal dans des zones inhabitées où elles pourrissent à ciel ouvert, dégradant les milieux naturels.

À Sainte-Anne, à l’anse du Bellay, comme dans d’autres communes du littoral, les élus locaux s’efforcent de ramasser quotidiennement ces arrivages massifs. Mais le problème dépasse largement leurs moyens. L’exemple du « Sargator », bateau innovant conçu pour collecter les sargasses en mer, illustre cette impasse : immobilisé par une « panne administrative », il reste inutilisé alors qu’il représentait un espoir concret de lutte contre ce fléau.

Entre colère des habitants et urgence sanitaire

Pour les riverains, l’exaspération grandit. À Arnouville, Sandrine Lignières, installée depuis vingt ans en bord de mer, ne cache plus son désarroi : « Ça recommence à être un enfer comme avant. La nuit, l’odeur est insupportable, même fenêtres fermées. » Les barrages flottants mis en place un temps pour détourner les algues connaissent régulièrement des défaillances, laissant passer de nouvelles nappes vers les plages et les habitations.

Cette année 2025, la saison des sargasses est jugée plus précoce et plus intense que l’an dernier par Météo-France. Certaines zones jusque-là épargnées, comme Pointe-à-Pitre ou Le Gosier, ont été atteintes, aggravant la crise. Quatorze ans après les premiers échouements en Martinique et en Guadeloupe, l’État et les collectivités se heurtent toujours à la même difficulté : contenir une menace environnementale et sanitaire devenue structurelle, qui empoisonne le quotidien des familles et fragilise l’attractivité touristique de nos îles françaises.