La Guyane fait face à une augmentation significative des demandes d’asile, avec 21 000 dossiers déposés en 2024, principalement par des ressortissants haïtiens. Cette forte hausse met les services de l’État à rude épreuve et cristallisent des tensions déjà bien présentes.

Traitement des demandes et adaptabilité

À Cayenne, le Service de pré-accueil des demandeurs d’asile (SPADA) a rapidement adapté son organisation pour répondre à cette demande accrue. Grâce au renfort des agents, à l’ouverture de nouveaux locaux et à un accueil organisé par tranches alphabétiques, le dépôt des dossiers se fait désormais dans des conditions plus fluides et sécurisées, tout en maintenant la discipline et l’ordre nécessaires. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a intensifié sa présence, menant 22 missions en 2024 pour instruire les dossiers, soit près de 10 % de toutes les demandes traitées en France.

Saturation des services d’accueil et tensions sociales

Mais l’afflux massif de demandeurs d’asile en Guyane, principalement en provenance d’Haïti, a des répercussions notables sur la sécurité publique et l’ordre social, exacerbant des problématiques déjà présentes dans le département. La Structure de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile (SPADA) de Cayenne, gérée par la Croix-Rouge, a vu son afflux tripler en 2024, recevant entre 500 et 800 personnes par jour. Cette saturation conduit à des tensions entre les demandeurs, des plaintes de riverains et une pression accrue sur les services publics locaux

Montée des flux irréguliers et de l’insécurité

En raison des délais d’attente prolongés pour l’enregistrement des demandes d’asile, de nombreuses personnes se retrouvent en situation irrégulière. En 2024, 550 demandes ont été enregistrées en rétention administrative, contre 86 l’année précédente, augmentant le risque d’enfermement et d’expulsion pour les demandeurs.

Au regard de cet afflux soudain, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, déjà confrontée à une insécurité élevée, voit la situation se détériorer davantage. Des tirs d’armes à feu récurrents, des braquages et des agressions ont été signalés, exacerbés par un chômage de 45 % et des conditions de vie précaires.

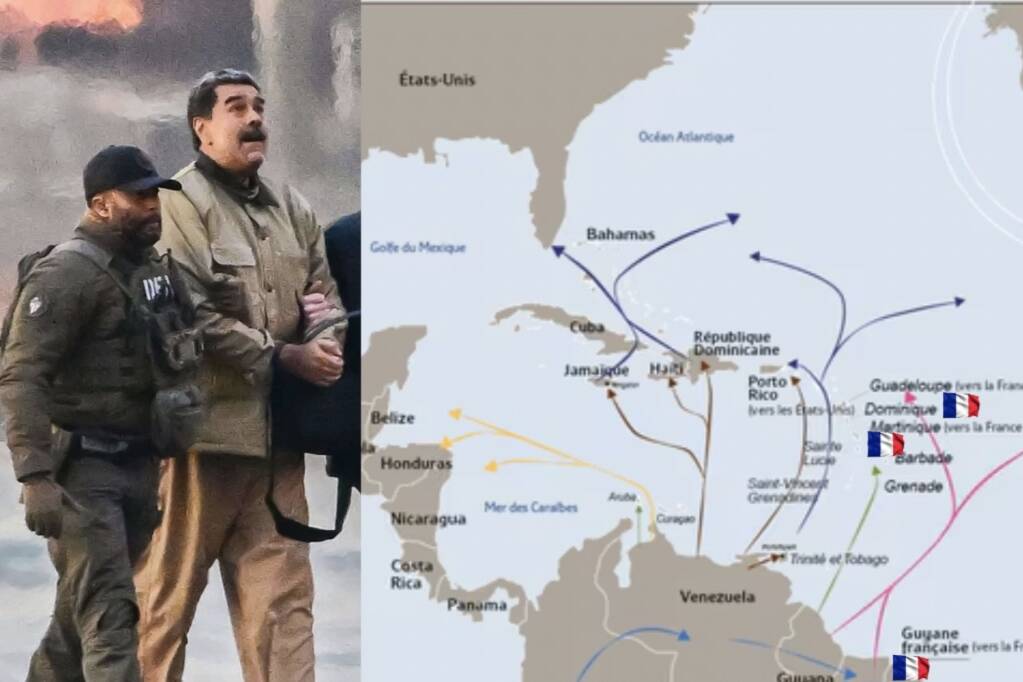

L’Outre-mer, porte d’entrée migratoire vers la France

Cette situation illustre les risques liés à l’immigration massive et incontrôlée pour les territoires ultramarins, véritables portes d’entrée vers la France. La pression démographique, combinée à l’insécurité et à la vulnérabilité économique locale, met en péril l’ordre public, fragilise les infrastructures et crée un terreau favorable aux trafics et aux violences. Elle rappelle l’importance pour l’État de maintenir une gestion équilibrée entre solidarité et sécurité, afin de préserver l’ordre public. Pour faire face à cette situation, une mobilisation renforcée des autorités locales et nationales est essentielle.