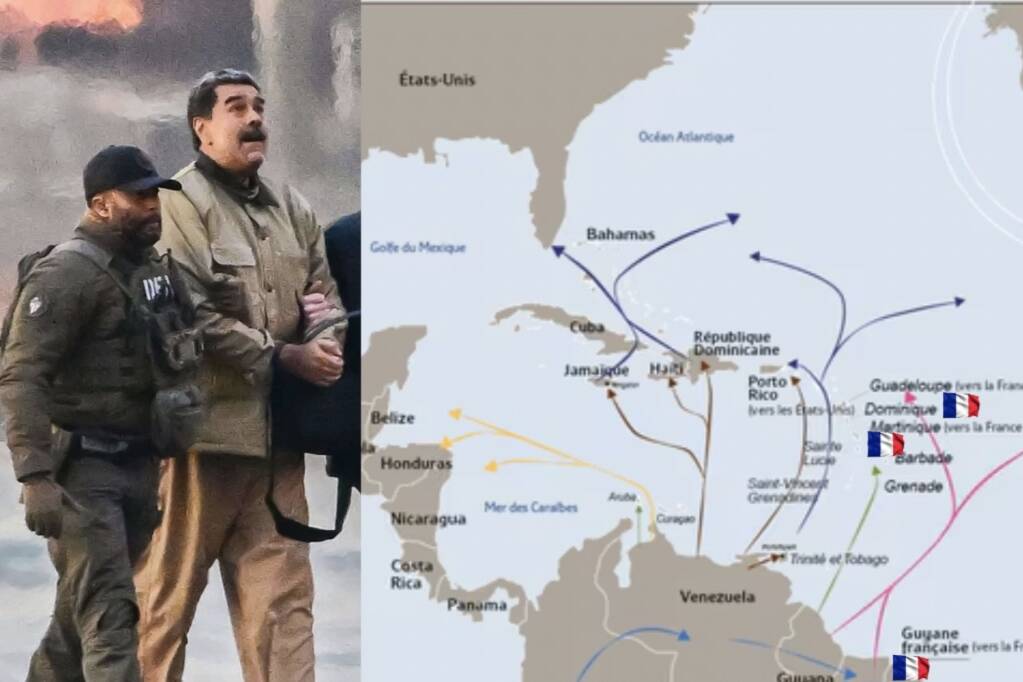

Les Antilles s’attendaient à une semaine agitée, mais la tempête annoncée n’aura finalement pas lieu. Alors que les modèles du Centre américain des ouragans accordaient 90 % de chances à une onde tropicale de se transformer en cyclone, le scénario s’est brutalement inversé. En moins de 24 heures, la menace s’est évaporée, offrant à la Guadeloupe et à la Martinique un répit inespéré.

Ce retournement spectaculaire s’explique par une combinaison inattendue de facteurs. D’abord, l’air ambiant s’est révélé plus sec que prévu, privant le système en formation de l’humidité nécessaire à son intensification. Mais surtout, un invité discret est venu déjouer la mécanique météorologique : le sable du Sahara. Transportés par les vents, les aérosols sahariens perturbent la dynamique interne des orages tropicaux, empêchant leur organisation. Résultat, la dépression naissante s’est désagrégée avant même de franchir le seuil de tempête tropicale.

C’est une illustration saisissante de la fragilité des prévisions météorologiques à grande échelle. Ce qui semblait acquis à 90 % a basculé dans les 10 % restants. Comme le rappelle le site spécialisé Extrême météo, les mêmes phénomènes se rencontrent en métropole lors d’épisodes orageux : une arrivée de sable peut suffire à étouffer la convection et à transformer une dégradation annoncée en simple nuage poussiéreux.

La chance a donc souri aux Antilles, mais la prudence reste de mise. Septembre est le cœur de la saison cyclonique dans l’Atlantique, statistiquement le mois le plus risqué. Si Gabrielle, le nom prévu pour le système, ne verra jamais le jour, d’autres ondes tropicales peuvent surgir dans les semaines à venir. Pour les habitants de la région, il s’agit moins de crier victoire que de rester aux aguets : en matière d’ouragans, la pièce retombe rarement deux fois du bon côté.

Patrice Clech

Journaliste et analyste, il consacre ses travaux aux dynamiques politiques, sociales et culturelles des Outre-mer, qu’il explore avec rigueur et passion.